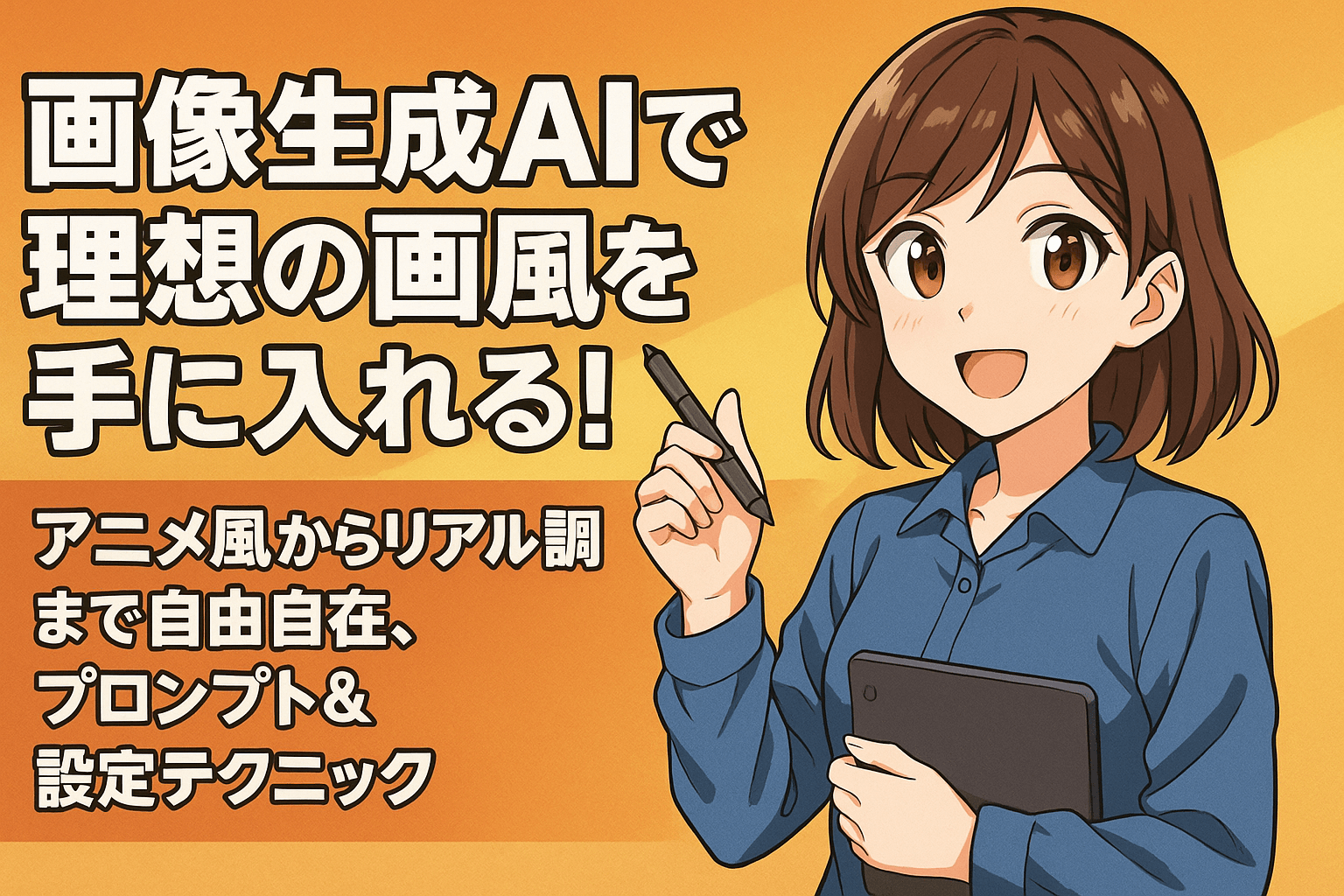

「よし、画像生成AIでかわいい女の子を描くぞ!」と意気込んでみたものの、「あれ?なんだか思ってた画風と違う…」「もっとアニメっぽくしたいのに、なぜかリアル寄りになっちゃう…」なんて経験、ありませんか?

こんにちは!このブログでは、画像生成AIで「理想のかわいい女の子」を生み出すための情報をお届けしています。今回は、多くの人が一度はつまずくポイントであり、そして表現の幅をぐーんと広げてくれる「画風のコントロール」にスポットを当てて、アニメ風イラストから、思わず息をのむようなリアル調のイラストまで、あなたの好みに合わせた画風に近づけるための具体的なプロンプトのコツや設定の秘訣を、余すところなくお伝えします!

この記事を読み終える頃には、きっとあなたも画風を操る楽しさに目覚めているはず。さあ、一緒に理想のイラスト表現を探求していきましょう!

あなたの好みはどっち?アニメ風とリアル調、それぞれの魅力

一口に「かわいい女の子」と言っても、その表現方法は無限大。特に「画風」は、イラストの印象を大きく左右する大切な要素ですよね。まずは代表的な「アニメ風」と「リアル調」、それぞれの魅力と、どんな方におすすめなのかを見ていきましょう。

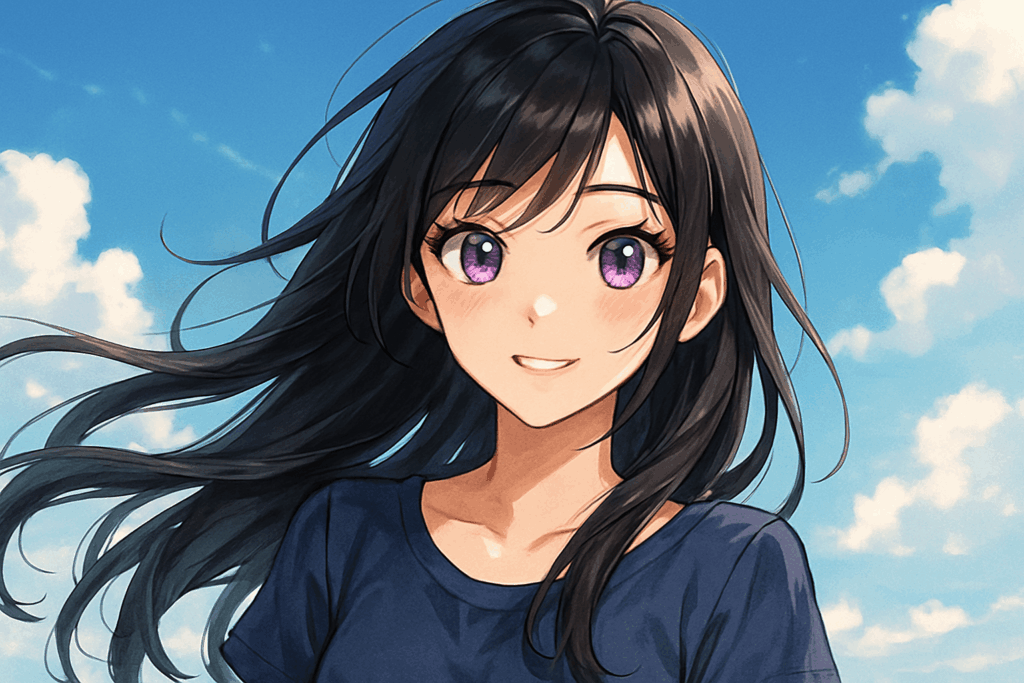

「アニメ風」イラストの特徴と魅力とは? – 親しみやすさとデフォルメの美学

私たちにとって馴染み深いアニメ風のイラスト。その魅力は、なんといってもキャッチーなキャラクター表現と、デフォルメされたデザインの美しさにあるのではないでしょうか。

- 親しみやすさ: はっきりとした線、鮮やかな色彩、大きな瞳など、デフォルメされた表現は感情が伝わりやすく、見る人に親近感を与えます。まるで昔から知っているキャラクターのような安心感がありますよね。

- 自由な表現: 現実にはないような髪色やコスチューム、ダイナミックなポーズも、アニメ風なら違和感なく表現できます。「こんなキャラクターがいたらいいな」という空想を、そのまま形にしやすいのが大きなメリットです。

- どんな人におすすめ?

- とにかく「かわいい!」キャラクターを作りたい方

- 特定の漫画やアニメの雰囲気が好きな方

- ファンタジーやSFなど、非日常的な世界観を表現したい方

アニメ風を目指すなら、輪郭線(アウトライン)の表現や色の塗り方(セルルック、トゥーンレンダリングなど)を意識したプロンプトが鍵になってきます。後ほど詳しく解説しますね!

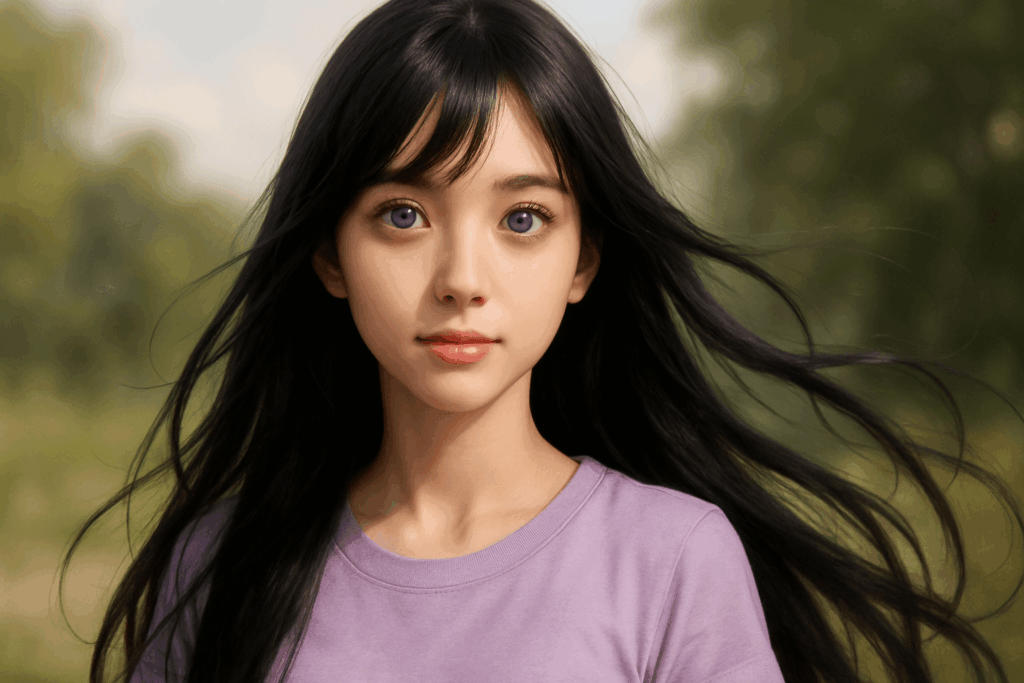

「リアル調」イラストの魅力と表現のポイント – そこにいるかのような存在感と質感

まるで写真のように精密で、キャラクターが本当にそこに存在しているかのような錯覚を覚えるリアル調のイラスト。その魅力は、圧倒的な存在感と、細部まで描き込まれた質感表現にあります。

- 高い没入感: 肌の質感、髪の毛一本一本の流れ、衣服の素材感までリアルに表現することで、見る人をイラストの世界にぐっと引き込みます。キャラクターの息遣いまで感じられそうですよね。

- 光と影のドラマ: 現実世界と同じように光と影を巧みに操ることで、イラストに深みと立体感が生まれます。夕焼けの切ない光、木漏れ日の温かさなど、光の演出で感情を揺さぶることも可能です。

- どんな人におすすめ?

- 実在感のある、美しいキャラクターを追求したい方

- 写真のようなクオリティを目指したい方

- キャラクターの感情や内面を、より深く表現したい方

リアル調を目指す場合は、光の当たり方、影の落ち方、肌や髪の質感、カメラのレンズ効果などを意識したプロンプトが重要になってきます。これも、後ほどじっくり見ていきましょう。

画風を操る!基本プロンプトの考え方と重要キーワード

さて、アニメ風とリアル調、それぞれの魅力がわかったところで、いよいよ具体的なプロンプトの話に入っていきましょう。「AIにどう伝えれば、理想の画風になってくれるの?」その疑問にお答えします!

これが基本!画風を指定する代表的なプロンプト例

まずは、これだけは押さえておきたい、画風を指定するための基本的なキーワードをご紹介します。これらの単語をプロンプトに加えるだけで、AIの描くイラストの雰囲気がガラッと変わるはずですよ。

- アニメ風にしたい場合のキーワード群:

anime style: これぞ王道!「アニメっぽくして!」という直接的な指示です。まずはここから試してみるのがおすすめ。flat color: ベタ塗り、影の階調が少ない、アニメ特有のシンプルな色彩表現を促します。cel shading: セルルックとも呼ばれ、アニメのセル画のような、影の境界がはっきりとした塗り方を指示します。2D illustration: 「これは2Dのイラストですよ」とAIに伝えることで、立体感よりも平面的な表現を優先させやすくなります。line art: 線画を強調したい場合に有効です。くっきりとした輪郭線が欲しい時に試してみてください。kawaii: 日本語の「かわいい」ですが、アニメ風のテイストと結びつきやすいキーワードです。

cel shadingと入れると、AIは「なるほど、影の表現はこんな感じで作ればいいんだな」と理解してくれるイメージですね。一つだけでなく、いくつか組み合わせて使うことで、より理想に近いアニメ風のテイストに近づけることができますよ。例えば、「anime style, flat color, bright and vibrant(アニメ風、ベタ塗り、明るく鮮やか)」のように、雰囲気や色使いも一緒に指定してみましょう。

anime style

flat color

cel shading

2D illustration

line art

kawaii- リアル調にしたい場合のキーワード群:

photorealistic: 「写真のようにリアルに」という、こちらも非常に強力なキーワードです。highly detailed: 「細部まで描き込んで!」という指示。肌の毛穴や布の織り目など、ディテールを追求したい時に。DSLR/8K/high resolution: 高画質なデジタル一眼レフカメラで撮影したような、または非常に解像度の高い画像をイメージさせます。sharp focus: ピントがくっきり合った、シャープな画像を促します。cinematic lighting: 映画のようなドラマチックな照明効果を求める場合に有効です。光と影のコントラストが際立ちます。realistic skin texture/detailed eyes: 特に人物の肌や目の質感をリアルにしたい場合にピンポイントで指定します。

photorealisticと入れると、AIは学習データの中から実際の写真に近い表現を探し始めます。さらにcinematic lightingなどを加えると、ただリアルなだけでなく、より芸術的で雰囲気のある描写を目指してくれるでしょう。「photorealistic, soft lighting, detailed face(写実的、柔らかな光、詳細な顔)」のように、光の具合や特にこだわりたい部分を指定するのも効果的です。

photorealistic

highly detailed

DSLR

sharp focus

cinematic lighting

realistic skin textureポイント: いきなり完璧を目指さなくても大丈夫!まずはこれらの基本キーワードを一つずつ試してみて、「あ、このキーワードを入れるとこんな風に変わるんだな」という感覚を掴むことが大切です。あなたの「しっくりくる」キーワードを見つける旅を楽しみましょう!

アーティスト名を借りるのもアリ?効果と注意点

「あの漫画家さんのようなタッチで描きたい!」「このイラストレーターさんの色彩感覚が好き!」そんな風に、特定のアーティストの画風を参考にしたい場合もありますよね。実は、プロンプトに著名なアーティストの名前を入れるというテクニックも存在します。

例えば、「artwork by [有名なアニメーター名]」や「in the style of [好きなイラストレーター名]」といった具合です。これにより、AIはそのアーティストの作風を学習データから参照し、似たような雰囲気のイラストを生成してくれることがあります。

これは非常に強力なテクニックで、一気に理想の画風に近づける可能性を秘めていますが、いくつか注意しておきたい点があります。

- 著作権・倫理的な配慮: 他者の作品やスタイルを模倣することになるため、生成した画像の取り扱いには十分な注意が必要です。特に商用利用を考えている場合は、権利関係をしっかりと確認し、問題のない範囲での利用を心がけましょう。このブログの別記事「【重要】画像生成AIと著作権:作った画像の権利は誰のもの?安心して利用するための全知識(2025年最新版)」でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

- AIの解釈次第: 必ずしも完璧にそのアーティストの画風を再現できるわけではありません。AIが名前を認識できなかったり、複数のアーティストのスタイルが混ざってしまうこともあります。あくまで「そういう雰囲気が出たらいいな」くらいに捉えておくのが良いかもしれません。

- 新しい表現の阻害?: 特定のアーティスト名に頼りすぎると、自分だけのオリジナルな表現を見つける機会を失ってしまう可能性も。バランスが大切ですね。

個人的には、まずは基本のキーワードで画風をコントロールする練習をして、それでも「あと一歩、この雰囲気が欲しい!」という時に、補助的にアーティスト名を試してみるのがおすすめです。その際も、一人のアーティストに固執せず、色々な名前を試して「こんな表現もあるのか!」と引き出しを増やすような感覚で使うと、より建設的かもしれませんね。

もっと細かく調整!設定項目で画風をコントロール

プロンプトで大まかな画風の方向性を決めたら、次はAIツールの設定項目を使って、さらに細かく画風を追い込んでいきましょう!ここでは、特に画風に影響を与える重要な設定項目をピックアップして解説します。

超重要!「CFG Scale (Guidance Scale)」を理解しよう

「CFG Scale」または「Guidance Scale」と呼ばれるこの設定項目、名前だけ聞くとちょっと難しそうですが、実は「AIがどれだけプロンプトに忠実にイラストを生成するか」を調整する、とっても重要なスライダーなんです。この数値を変えるだけで、イラストの雰囲気が劇的に変わることがありますよ!

- 数値が高いとどうなる?: AIはプロンプトの内容をより厳密に解釈しようとします。そのため、指示したキーワードの特徴が強く表れやすく、コントラストがはっきりしたり、エッジがシャープになったりする傾向があります。ただし、あまりにも数値を上げすぎると、色が飽和したり、不自然な表現になったりすることもあるので注意が必要です。

- アニメ風の場合: CFG Scaleを高めに設定すると、線がくっきりしたり、色がパキッとしたりして、よりアニメらしい表現に近づくことがあります。

- リアル調の場合: こちらも高めにすると、プロンプトで指定したディテールがより強調され、シャープで精密な印象になることがあります。

- 数値が低いとどうなる?: AIはプロンプトの指示に少し緩やかになり、より自由な発想でイラストを生成しようとします。そのため、よりクリエイティブで、時には予期せぬ面白い表現が生まれることもあります。しかし、数値を下げすぎると、プロンプトの内容が無視されてしまったり、ぼんやりとしたまとまりのないイラストになったりすることもあります。

- アニメ風の場合: CFG Scaleを少し低めにすると、柔らかい雰囲気になったり、水彩画のような淡い表現になったりすることがあります。

- リアル調の場合: 低めにすると、より自然でソフトな印象になったり、アーティスティックな表現になったりすることがあります。

おすすめの数値帯は?

これは使用するAIツールやモデル、そして目指す画風によっても変わってくるのですが、一般的には7〜12くらいが基準とされることが多いようです。

- アニメ風を目指すなら: まずは7〜10くらいで試してみて、もっとシャープさが欲しければ少し上げてみる、といった調整が良いでしょう。

- リアル調を目指すなら: 8〜12くらいで試し、よりプロンプトに忠実な描写を求めるなら少し上げてみる、という感じでしょうか。

一番大切なのは、実際に数値を色々変えてみて、その変化を自分の目で確かめること! 同じプロンプトでも、CFG Scaleを「5」「7」「10」「15」と変えて生成してみるだけで、全く違う表情のイラストが出てきて面白いですよ。ぜひ、この魔法のスライダーを使いこなして、あなただけの黄金比を見つけてみてくださいね。「CFG Scale / Guidance Scaleとは?数値を調整して画風を変える実験」という記事でも、このあたりをさらに深掘りして解説しているので、気になる方はそちらもチェックしてみてください!

モデル(Checkpoint)選びが画風の土台を作る

画像生成AIでイラストを作る上で、「モデル(Checkpoint)」の選択は、画風を決める上で非常に、非常に重要です!例えるなら、料理をするときの「レシピ本」や「得意ジャンル」のようなもの。どんなに素晴らしいプロンプトを入力しても、そもそもそのモデルが苦手な画風では、なかなか思うような結果は得られません。

- アニメ系に強いモデル: 例えば「Anything V5」や「Counterfeit」など、アニメ風のイラスト生成に特化したモデルがたくさんあります。これらのモデルを使えば、少ないプロンプトでも自然とアニメ調の可愛らしい女の子を生成してくれやすくなります。まさに、アニメ風イラストの頼れる相棒ですね!

- リアル系に強いモデル: 「ChilloutMix」や「BRAV5 (Beautiful Realistic Asians V5)」など、実写のようなリアルな人物描写を得意とするモデルも人気です。これらのモデルを使えば、肌の質感や光の表現など、リアル調ならではの繊細な描写が期待できます。

どこでモデルを見つけるの?

「Civitai」のようなサイトでは、世界中のユーザーが作成・共有した多種多様なモデルを見つけることができます。それぞれのモデルには得意な画風や特徴が説明されているので、自分の目指すスタイルに合ったモデルを探してみましょう。このブログでも「おすすめモデル(Checkpoint)厳選紹介」や「Civitai完全攻略!モデルやLoRAの探し方」といった記事で、モデル選びのコツや具体的なおすすめモデルを紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

ポイント: モデルによって、同じプロンプトでも全く違う結果が出てくるのが画像生成AIの面白いところ。お気に入りのモデルを見つけるのも、楽しみの一つですよ!色々なモデルを試して、それぞれの「得意技」を把握しておくと、表現の幅がぐっと広がります。

LoRAをプラスして理想のタッチを追求!

「基本のモデルだけじゃ、なんだか物足りない…」「もっと特定の画風に特化させたい!」そんな時に大活躍してくれるのが「LoRA(Low-Rank Adaptation)」です!

LoRAとは、ざっくり言うと、既存のモデルに対して、特定の画風やキャラクター、服装などの特徴を追加学習させたファイルのこと。これを適用することで、ベースとなるモデルの能力を保ちつつ、ピンポイントで欲しい要素をプラスすることができるんです。まるで、いつもの料理に秘伝のスパイスを加えるようなイメージですね!

- 特定の画風に特化したLoRA: 例えば、「水彩画風 LoRA」「ドット絵風 LoRA」「〇〇先生風 LoRA」など、特定の画風に近づけるためのLoRAがたくさんあります。これらを使うことで、ベースモデルだけでは難しかった、よりニッチで個性的な画風表現が可能になります。

- 画風以外にも使える!: LoRAは画風だけでなく、特定の髪型、服装、ポーズ、キャラクターの特徴などを学習させたものもあります。これらを組み合わせることで、まさに「かゆいところに手が届く」ような、細やかなカスタマイズが実現できます。

LoRAはどうやって使うの?

LoRAもモデルと同様に「Civitai」などで探すことができます。気に入ったLoRAを見つけたらダウンロードし、お使いの画像生成AIツール(Stable Diffusion Web UIなど)の指定フォルダに入れ、プロンプト内でLoRAを呼び出す記述を加えることで適用できます。適用する強さ(Weight)も調整できるので、さりげなく雰囲気を加えることも、ガッツリ特徴を出すことも可能です。

「LoRA(ローラ)って何?使い方と導入方法を分かりやすく解説【初心者向け】」という記事で、LoRAの基本的な使い方から、おすすめの探し方まで詳しく解説しています。また、「目的別LoRAの見つけ方!服装・髪型・画風・キャラ再現LoRAを探すコツ」や「LoRAの重ねがけテクニック!複数のLoRAを組み合わせて表現の幅を広げる」といった記事も用意しているので、LoRAを使いこなして、さらに表現の深みを目指したい方は、ぜひご覧ください!

LoRAを上手に活用できるようになると、本当に表現の自由度が格段にアップしますよ!

実践!画風を色々試してみよう【試行錯誤のヒント】

さて、画風をコントロールするためのプロンプトや設定について学んできましたが、ここからは実際に手を動かして、色々試してみるフェーズです!最初から完璧なイラストが出てくることは稀なので、焦らず、楽しみながら試行錯誤を繰り返すことが上達への一番の近道ですよ。

まずは基本のプロンプトで出力してみる

いきなり複雑なプロンプトに挑戦するのではなく、まずはシンプルな基本プロンプトで画像を生成してみましょう。例えば、「1girl, solo, smile, anime style, masterpiece, best quality」のように、キャラクターの基本的な要素と、目指す画風(この場合はアニメ風)を指定するくらいでOKです。

ここで大切なのは、「今のモデルと設定だと、どんな絵が出てくるのかな?」という基準を知ること。 この最初の出力結果が、あなたの画風探求のスタート地点になります。

少しずつキーワードを足したり引いたり

最初の出力を見て、「もっとこうしたいな」というポイントが見えてきたら、プロンプトにキーワードを一つずつ足したり、逆に不要だと思ったものを引いたりして、変化を見てみましょう。

- 「アニメ風だけど、もっと線をはっきりさせたいな」と思ったら、

line artを加えてみる。 - 「リアル調だけど、少し柔らかい光にしたいな」と思ったら、

soft lightingを加えてみる。 - 「なんだかゴチャゴチャしすぎてるな」と感じたら、影響が強そうなキーワードを一旦外してみる。

一度にたくさんの要素を変更してしまうと、何がどう影響したのか分かりにくくなってしまいます。焦らず、一つ一つのキーワードの効果を確かめるように進めていくのがコツです。「あ、この単語を入れると瞳のキラキラが増すんだ!」とか、「このキーワードは思ったより影響が大きいな…」といった発見を積み重ねていくのが、プロンプトエンジニアリングの醍醐味でもあります。

設定数値を変えて変化を見る

プロンプトだけでなく、CFG Scaleなどの設定数値も少しずつ変えてみましょう。

- CFG Scaleを「7」から「9」に上げてみたら、イラストがどう変わるか?

- 使用しているサンプラー(Sampling method)の種類を変えてみたら、質感に変化はあるか?

- ステップ数(Sampling steps)を増やしてみたら、ディテールは細かくなるか?

これらの設定項目も、画風に微妙な、あるいは大きな影響を与えることがあります。プロンプトと設定項目は、いわば車の両輪のようなもの。両方をバランスよく調整していくことで、よりスムーズに目的地(理想の画風)にたどり着くことができます。

たくさん生成して「当たり」を見つけるのが上達のコツ

画像生成AIの面白いところは、同じプロンプトや設定でも、Seed値を変えるだけで毎回少しずつ違う結果が出てくることです。だからこそ、とにかくたくさん生成してみるのが、上達への一番の近道!

10枚生成して1枚「おっ!」と思うものがあればラッキー、くらいの気持ちでいると、精神的にも楽ですよ。そして、その「当たり」のイラストが出てきた時のプロンプトや設定を記録しておけば、それがあなたの貴重なレシピになります。

「失敗作」なんてありません。すべては理想のイラストにたどり着くための「試行錯誤の記録」であり、「次へのヒント」です。生成した画像を見比べて、「こっちは髪の毛の質感がいいな」「あっちのイラストは目の表情が魅力的だな」といった感じで、良い部分をどんどん吸収していきましょう!「生成結果を厳選!良い画像・悪い画像を見分けるポイントはここだ」という記事も、きっとあなたの選球眼を養うのに役立つはずです。

まとめ:理想の画風は探求の先に!AIイラストをもっと楽しもう

今回は、画像生成AIで「アニメ風」や「リアル調」といった好みの画風に近づけるための、プロンプトのコツや設定の秘訣について、できるだけ具体的にお伝えしてきました。

- アニメ風とリアル調、それぞれの魅力を理解しよう!

- 基本となる画風指定キーワードを覚えよう! (

anime style,photorealisticなど) - アーティスト名も効果的だけど、使い方には注意!

- CFG Scaleを制する者は画風を制す! (ちょっと大げさ?でもそれくらい重要!)

- モデル選びとLoRAの活用で、表現の幅は無限大!

- とにかくたくさん試して、あなただけの「当たり」を見つけよう!

最初はおそるおそるプロンプトを打ち込んでいたあなたも、この記事を読み終えた今、きっと「あれも試してみたい!」「これもできるかも!」と、ワクワクしているのではないでしょうか?

理想の画風というのは、一度で見つかるものではなく、色々な知識を吸収し、実際に手を動かして試行錯誤を繰り返す中で、だんだんと形になっていくものです。その過程こそが、画像生成AIの面白さであり、奥深さでもあると私は思います。

この記事が、あなたの「理想のかわいい女の子」探求の旅の一助となれば、これほど嬉しいことはありません。さあ、今日からあなたもプロンプトと設定を駆使して、まだ見ぬ最高のイラストを生み出してくださいね!応援しています!

もし、「こんな画風にしたいんだけど、どうすればいいか分からない…」といった具体的なお悩みがあれば、ぜひコメントなどで教えてください。一緒に解決策を探していきましょう!

コメント